今回は私達のZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)導入についての目標宣言を行いたいと思います。

2020年度~2022年度ZEH普及実績

新築:0棟(0%) 改修:0棟(0%)

ZEHの条件に合致する実績はまだございません。

しかし2020年以降お引渡しをした新築戸建て住宅2棟においては、断熱等級6以上(Ua値:0.28)の住宅のみ提供しており、どちらの住宅も快適性の面で高い評価を頂いております。

2025年度ZEH普及目標

新築:50%以上 改修:50%以上

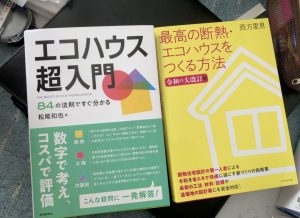

これからは太陽光、蓄電池の導入に注力し、エネルギーの自給自足を目指します。

再生可能エネルギーの導入が難しくとも、提供する住宅の性能は断熱等級6(Ua値:0.28)を基準とし、省エネルギー化を進めて参ります。

改修工事においても既存住宅の高性能化を進め、暖かく過ごしやすい住宅づくりに励みたいと思います。

これからは昨今の燃料価格高騰にも対応し、非常時においても持続可能なエネルギー供給が可能な住宅を提供して参ります。

おわりに

今回は私たちのZEHへの取り組みや目標についてご紹介しました。

今後のZEH普及に向けて、私たちは一層の努力を重ねてまいります。

ご興味をお持ちいただいた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

建設業界における持続可能な未来の実現に向け、誠心誠意取り組んで参ります。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

四角四面の家

四角四面の家 かわいく、賢い家

かわいく、賢い家 戸建て賃貸

戸建て賃貸